Le directeur du Collège Diocésain, José Ramón Navarro Pareja, collabore avec des écoles qui parient sur la transformation de l’éducation en se concentrant sur trois axes : la mise en œuvre d’une méthodologie qui fait de l’élève le protagoniste de son propre apprentissage ; L’introduction de la technologie dans le modèle « un pour un », de manière à ce qu’elle devienne un outil, aucune heure ultime ; Et la modification des espaces éducatifs pour les rendre plus polyvalents, ouverts et confortables.

Dans son travail, il a utilisé le mobilier pour réorganiser non seulement les espaces d’apprentissage, mais aussi les espaces de loisirs des élèves. Est-ce quelque chose dans lequel les écoles investissent pour encourager l’apprentissage ?

Navarro Pareja : Bien sûr. Et pas seulement la disposition du mobilier, mais aussi l’incorporation de mobilier qui n’est pas spécifiquement conçu pour la classe, comme des canapés, des fauteuils, des poufs, des coussins, des boîtes et même des étendoirs à linge. De plus, appliqué dans toute l’école, dans les couloirs, les espaces communs, les cours, les toilettes… Ainsi, lorsque l’on commence à changer la méthodologie de travail en classe, nous rendons les élèves plus autonomes et, de plus, nous respectons leurs différentes façons d’apprendre. Dans cette situation, nous nous rendons compte que la classe traditionnelle ne sert plus.

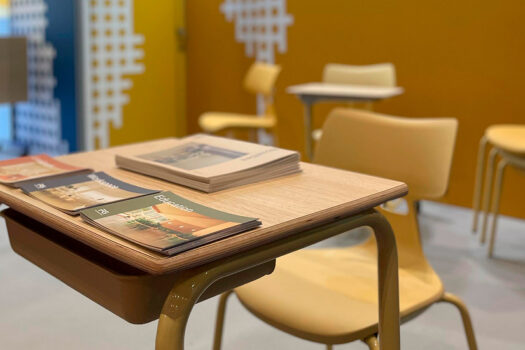

La disposition classique des classes, avec les bureaux individualisés face au professeur et au tableau, ne permet pas d’enseigner à l’élève à travailler en groupe, à partager, à exprimer un message, à être critique, voire créatif. Il faut qu’il ait un environnement dans lequel il se sente à l’aise, où il a envie de travailler, où il peut partager avec ses camarades, collaborer avec d’autres. Un espace, en définitive, où il ait envie de rester !

Pour cela, il faut parvenir, dans chaque classe et dans toute l’école, à créer un environnement qui facilite la réflexion, les réunions et le travail de groupe, l’étude intensive, la présentation de projets et le travail créatif.

Être plus autonome, développer la créativité et travailler en groupe sont des objectifs de plus en plus implantés dans l’enseignement. Cependant, de nombreux parents sont préoccupés avant tout par le rendement académique. Comment le mobilier, la décoration ou la disposition de la classe peuvent-ils améliorer cela ?

Navarro Pareja : Parler d’amélioration des performances me semble un peu prématuré et frivole. En réalité, il n’y a pas d’études sérieuses qui prouvent que d’autres espaces ou d’autres configurations augmentent les notes. Je ne crois pas non plus qu’un seul facteur soit déterminant. Cependant, lorsque les élèves se sentent à l’aise et travaillent bien, leurs performances sont meilleures. Je l’ai moi-même constaté, les élèves agissent de manière différente en fonction des espaces dans lesquels ils se trouvent. Dans une classe traditionnelle, lorsque la sonnerie de la récréation retentit, le temps d’évacuation est record. Dans des classes comme celles que je décris, il y a des enfants qui demandent la permission de rester, de travailler, de discuter tranquillement avec leurs camarades, simplement de se reposer.

Dans ce sens, à quoi pourrait ressembler la classe parfaite ?

Navarro Pareja : Spacieuse, lumineuse, chaleureuse, confortable et avec des espaces variés. Ces besoins sont très similaires à tous les âges, donc la principale différence serait sûrement la taille du mobilier et la décoration de la classe. Pour le reste, il n’y a pas beaucoup de différence entre un enfant et la salle des professeurs.

Une des lignes qui est de plus en plus appliquée dans les écoles est l’amélioration de la relation entre les professeurs et les élèves. Jusqu’à présent, le modèle habituel était celui du cours magistral, avec le professeur devant les élèves. La disposition du mobilier peut-elle influencer cette relation ?

Navarro Pareja : Totalement. Dans une classe avec des tables séparées, en rangées, toutes tournées vers le tableau et avec le professeur surélevé sur une estrade, la seule relation possible est unidirectionnelle, du professeur vers les élèves. Lorsque nous configurons les élèves en groupes et retirons le bureau du professeur, nous obligeons ce dernier à changer sa méthodologie. Il ne va pas passer toute une heure à parler à des élèves qui, peut-être, lui tournent le dos. Au contraire, le professeur doit se déplacer dans la classe, s’approcher des élèves, s’arrêter auprès de ceux qui ont le plus besoin de son aide, se mettre à leur niveau.

Ce ne sont pas seulement ces facteurs qui influent sur un meilleur apprentissage. La technologie a été intégrée dans les classes et semble vouloir s’implanter et se développer. Pensez-vous qu’elle pourrait devenir incompatible avec une nouvelle forme d’enseignement ?

Navarro Pareja : La technologie est-elle incompatible avec n’importe quel aspect de notre vie ? Nous l’utilisons pour acheter, pour être plus en sécurité et communiquer, pour améliorer notre qualité de vie, pour nous soigner ou être plus en forme. Alors, pourquoi certains veulent-ils qu’on y renonce à l’école ? Ce n’est pas incompatible, c’est nécessaire car elle fait partie de notre vie et doit donc aussi être présente dans cet endroit où nous formons les nouvelles générations pour la vie.

Ce qui peut poser problème, c’est l’usage qui en est fait. Ce qui se passe souvent dans l’environnement familial. Combien de parents donnent leur téléphone portable à leurs enfants pour qu’ils restent tranquilles dans un restaurant ou pendant une conversation entre amis, puis se plaignent qu’ils sont accros à Internet et aux jeux ? En fait, une bonne utilisation de la technologie à l’école sert à l’inverse, pour l’utiliser de manière à nous rendre la vie plus facile et plus confortable.

Faut-il encourager un apprentissage par le jeu, le divertissement et l’émotionnel ? Ou est-il préférable de continuer avec les techniques traditionnelles ?

Navarro Pareja : Nous devons apprendre ce qui motive vraiment les élèves. Par exemple, on dit à un adolescent qu’il devra réaliser un projet qui lui demandera plus de cent heures de travail. Un projet qu’il ne sait pas faire et pour lequel personne ne lui a appris, et qu’il devra apprendre sur le tas. Un projet dans lequel il fera beaucoup d’erreurs et, quand cela arrivera, il devra recommencer à zéro. Un projet pour lequel personne ne le supervisera et qu’il ne réussira que s’il met tous ses efforts et sa détermination pour y parvenir, et qu’une fois terminé, la seule récompense sera la satisfaction de l’avoir accompli. Que nous dirait-il ? Il nous enverrait probablement promener, préférant jouer à la console plutôt que de se lancer dans quelque chose d’aussi coûteux.

Mais réfléchis bien. Ce que je viens de définir, c’est en réalité un jeu vidéo ! Il comporte tous ces défis et pourtant, les élèves sont capables de lui consacrer des heures sans que personne ne le leur demande. Les créateurs de jeux vidéo ont réussi à captiver et à motiver nos élèves dans quelque chose de si long et coûteux. Pourquoi ne pas utiliser les mêmes mécanismes dans la classe ? Et je ne parle pas de jouer ou de remplacer le tableau par une console, mais de découvrir ce qui les motive vraiment pour les accrocher de cette manière à l’apprentissage.

Un autre élément pertinent est l’aspect émotionnel. Les dernières recherches en neurosciences montrent clairement la relation entre l’émotionnel et l’apprentissage. Essaie de te souvenir du professeur ou de la professeure qui t’a le plus marqué à l’école primaire. L’a-t-il fait par son éloquence ou sa sagesse ? Je suis sûr que non, je suis presque sûr qu’il t’a influencé par son empathie, sa capacité à se connecter avec toi. Beaucoup de gens dont cette influence positive les a tellement marqués qu’elle les a aidés à choisir leur profession, leur mode de vie, leurs rêves…

Avec tous ces changements, beaucoup pourraient remettre en question la validité des techniques d’enseignement traditionnelles. Fonctionnent-elles vraiment ?

Navarro Pareja : Elles fonctionnent, bien sûr, cela dépend de ce que l’on attend. Avec un enseignement traditionnel, nous arrivons à ce qu’une partie des élèves – car beaucoup d’autres décrochent – apprennent une grande quantité de contenu et que tout cela leur serve à réussir leurs examens. C’est comme dans l’auto-école. Nous apprenons les règles de circulation et pratiquons, encore et encore, jusqu’à réussir l’examen. Mais savons-nous conduire quand on nous donne le permis ? Je pense que nous sommes d’accord pour dire que non. Le véritable apprentissage commence après, lorsque nous prenons le volant et, paradoxalement, nous commençons à oublier beaucoup de choses que nous avons apprises par cœur, mais nous restons avec ce qui est significatif, ce dont nous avons vraiment besoin.

Voulez-vous transformer l’école en une auto-école qui dure quinze ans ? C’est pourquoi nous devons orienter l’élève davantage vers la compréhension que vers la mémorisation, afin qu’il soit capable de comprendre pourquoi il apprend et de l’appliquer dans différentes situations. Nous devons former des élèves qui soient autonomes, capables de construire leur propre apprentissage, car ils ne savent même pas quelles professions ils exerceront. En fait, il est presque certain qu’elles n’existent même pas encore.